1979年1月17日,鄧小平在人民大會堂福建廳約見胡厥文、胡子昂、榮毅仁、周叔弢和古耕虞五位工商界巨子,以一桌火鍋作舞臺,唱出了一臺歷史的大戲,成為黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和民營經(jīng)濟發(fā)展史上的一段佳話。

幾十年過去,很多人對當年受邀參加那場“火鍋宴”的“五老”,可能已經(jīng)知之不詳了。在這里,讓我們首先一起來回顧一下“五老”之一胡厥文精彩的人生經(jīng)歷。

探索實業(yè)救國之路

1895年10月7日,胡厥文出生在上海市嘉定縣的一個開明紳士之家。1913年他考入北京工業(yè)專門學校。他受愛國主義和民主主義思想的影響,痛心于國弱民貧,外侮日亟,立志走實業(yè)救國之路。

1918年,胡厥文從北京高等工業(yè)專門學校學習機械畢業(yè)后,志愿到漢陽鐵工廠當工人。

1919年春節(jié),胡厥文向時任同濟醫(yī)工專科學校常務董事長的岳父沈恩孚拜年。談話間,沈恩孚說起同濟醫(yī)工專科學校里的機械、電器、木工三個實習工場的德籍主任,因第一次世界大戰(zhàn)德國戰(zhàn)敗而被遣送回國,致使工場無人管理,顯得十分混亂,沈恩孚正為找不到合適的人選而發(fā)愁。當沈恩孚聽了胡厥文在漢陽鐵工廠當學徒工的收獲和“實業(yè)救國”的理想時,問他是否愿意回來試試這三個實習工場主任一職。胡厥文欣然同意。

上任后,胡厥文點燃整頓紀律、杜絕損公利私和增加工場收入“三把火”。這“三把火”燒出了胡厥文在同濟醫(yī)工工場的威信,使工場很快起死回生,也成就了他機械工業(yè)事業(yè)的基礎。

1922年,胡厥文創(chuàng)辦了自己的第一家工廠——新民機器廠,主要業(yè)務是生產(chǎn)紗廠機器零件和承接紗廠機器的維修,后又轉向生產(chǎn)彩色油墨機,闖出一條設計和制造機器的新路。在辦企業(yè)的過程中,他先后建起4家工廠,摸索了一條機器工業(yè)與日用品相結合的發(fā)展道路:以機器制造工業(yè)武裝日用品工業(yè),以日用品工業(yè)開拓市場,發(fā)展生產(chǎn)。

1927年,胡厥文創(chuàng)辦合作五金廠,生產(chǎn)各種門鎖、抽屜鎖、拉手、文具、醫(yī)療器材等。據(jù)統(tǒng)計,他一生中辦有10多個機械工廠,被實業(yè)界譽為“機器之友”,并被推為上海機器同業(yè)公會主任委員,連任10年。他勤奮從業(yè),悉心研究和仿制新的機器,不少產(chǎn)品成本比外國貨低,而質量可與舶來品媲美,為促進民族工業(yè)發(fā)展作出了貢獻。

組織民營工廠內(nèi)遷

1932年淞滬抗戰(zhàn)期間,日軍進犯上海,十九路軍奮起抗敵,胡厥文與黃炎培合作,通過中華職教社等組織,發(fā)動全市工商界支援抗戰(zhàn)。他團結上海工商界同仁,動員組織起幾十家企業(yè)拆遷機器到滬南建立臨時工廠,日夜趕制一批批手榴彈、炮彈、地雷和水雷等支援前線,成為抗戰(zhàn)中的國民革命軍第十九路軍的堅強后盾。

1937年抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,上海的形勢也日趨緊張,以胡厥文等為代表的愛國民營企業(yè)家,堅守民族氣節(jié),積極組織民營工廠內(nèi)遷,把自己的企業(yè)搬遷到西南和西北后方繼續(xù)從事軍需民用生產(chǎn),以支持長期抗戰(zhàn)。

胡厥文深知工廠內(nèi)遷一事關系著全國抗戰(zhàn)大局,他認為必須在日軍到來之前,把上海等地的工廠遷到內(nèi)地去,在那里建立新的工業(yè)基地,積極生產(chǎn),充實國力,為爭取抗戰(zhàn)勝利效力。為此,他和上海機器廠經(jīng)理顏耀秋作為上海機器五金業(yè)民族企業(yè)家的代表,前往南京請愿,向國民政府明確表示了態(tài)度:“上海機器廠家,自愿將機器遷移到內(nèi)地,以保證軍事制造的需要。”這一舉動促使國民政府加快了工廠內(nèi)遷的步伐,國民政府決定著手組織工廠內(nèi)遷。

8月12日,上海工廠聯(lián)合遷移委員會成立,胡厥文擔任副主任,號召同行本著“抗日至上”的宗旨,下決心組織內(nèi)遷。

當時,民營工廠中有人對內(nèi)遷一事存在著不同看法。其中,有人認為機器設備極為笨重,戰(zhàn)時交通阻塞,長途遷移,風險太大;有人把租界看作安全地帶,主張把工廠遷入租界,茍安度日。在內(nèi)遷動員會上,胡厥文說:“現(xiàn)在神圣的抗戰(zhàn)救國戰(zhàn)爭已打響,這次戰(zhàn)爭不可能像‘一·二八’抗戰(zhàn)那樣快結束,日本的胃口大得很,它的目標就是要占領全中國。”“須知亡國之日,守財者財不能守,惜命者命也難全。”“租界不是保險箱,依靠租界并非萬全之策,要知道日本帝國主義是法西斯強盜,說不定有那么一天,它不管什么租界不租界,占了再說。”

有的人從本廠的產(chǎn)品銷路和原料來源看,認為離開上海即無法生存;有的人對上海這個十里洋場的生活十分留戀等。對此,胡厥文大聲疾呼:“我們大家都不愿做奴隸,更不愿當漢奸,人同此心,心同此理。后方工業(yè)很落后,我們到那里是可以大有作為的。”

在會上,胡厥文當即表示將自己所辦的工廠率先遷往內(nèi)地,使實業(yè)界人士深受鼓舞。

此后,胡厥文全身心地投入遷移工作。他冒著酷暑,頂著烈日,滿頭大汗地走街串巷,四處奔走動員、呼吁。在很短的時間里,胡厥文等人先后落實了遷移中急需政府補助的款項56萬元和運輸工具等,遷移費后追加至500萬元,保證了遷移工作的順利進行。

在胡厥文等愛國企業(yè)家的共同努力下,20余艘滿載著新民機器廠、合作五金廠、上海機器廠、順昌機器廠機器、設備和物資,以及160余名技工的船隊,冒著日軍的炮火從蘇州河率先駛出,駛上了內(nèi)遷的征途。在這場被稱為中國實業(yè)界的大轉移中,內(nèi)遷工廠的負責人和工人們一起在敵人的炮火下,搶拆機器、設備和物資,把機械、造船、紡織、煉鋼、化工等行業(yè)的146家工廠,1.48萬噸物資、2500多名技術人員和工人遷到了大后方。

胡厥文所辦的新民機器廠由上海到武漢,再輾轉遷徙到重慶,選定小龍坎134號為廠址,主要生產(chǎn)各種工作機、發(fā)動機、制罐機及其他工作母機,為戰(zhàn)時重慶重要的機器廠家。

1939年11月,周恩來、董必武、鄧穎超等參觀了幾家在重慶的上海民營內(nèi)遷廠。當去到胡厥文所辦的合作五金廠,了解到其正在生產(chǎn)炸彈彈尾和引信,以及擲榴彈等軍用產(chǎn)品時,極為欣賞。周恩來欣然為工廠揮毫:“供給前方的生產(chǎn),是國防工業(yè)第一要義。”董必武題詞:“在極艱難的條件奠定新中國工業(yè)的基礎。”鄧穎超寫下:“合作奮斗,發(fā)展生產(chǎn)。”

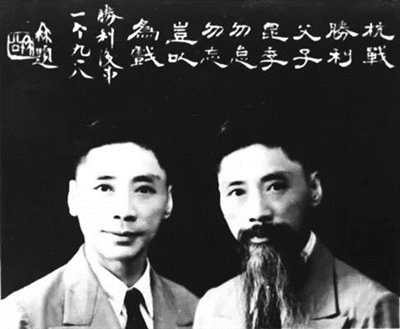

在重慶期間,胡厥文除主持各廠廠務外,積極參與發(fā)起成立遷川工廠聯(lián)合會等社團,擔任理事長等職。他臉上的胡須隨著時間的延長愈長愈多,長達盈尺,被時人稱為“髯公”。日本投降后,蓄須明志長達14年之久的胡厥文,以抗戰(zhàn)勝利目的達到,很快地剃掉了他的長須,他將剃須前后各拍的一張照片合印在一起,題為《二我圖》,并在上面寫下“抗戰(zhàn)勝利,父子昆季,勿怠勿忘,豈以為戲”。

在重慶接觸毛澤東、周恩來

1945年抗戰(zhàn)勝利后,國民黨政府下令取消政府同民營工廠的一切合同,使民族工業(yè)陷于絕境。嚴酷的社會現(xiàn)實使胡厥文和其他進步工商界人士認識到,單單辦實業(yè)是不能救國的,民族工業(yè)家必須有自己的政治團體。就在這些日子里,胡厥文在重慶先后見到毛澤東、周恩來等中共領導人,留下了深刻印象。

1945年8月28日,毛澤東不顧個人安危親臨重慶談判的非凡膽略令胡厥文非常欽佩,認為“這件事充分體現(xiàn)了無產(chǎn)階級革命領袖的偉大胸襟和忠誠謀國之心”。

9月17日下午,胡厥文與劉鴻生、范旭東、吳羹梅、吳蘊初、章乃器、顏耀秋等應邀參加毛澤東在桂園舉行的招待產(chǎn)業(yè)界人士茶會。毛澤東闡明中國共產(chǎn)黨對待民族工商業(yè)的政策指出:在半殖民地半封建的中國,民族資本是得不到發(fā)展的;只有在國家獲得獨立、民族、民主和自由時,民族工商業(yè)才有發(fā)展的前途。

毛澤東坦誠懇切的談話使胡厥文受到了極大的鼓舞和教育。隨后,胡厥文和李燭塵、顏耀秋、吳蘊初、胡西園、吳羹梅等人借用特園宴請毛澤東和周恩來等中共領導人。席間,王若飛朗誦了毛澤東的詞《沁園春·雪》。胡厥文起身,連聲贊道:“好詞!好詞!氣如狂風卷席,辭如玉珠落盤,狀景抒情,無不經(jīng)緯天地,吞吐宇宙。真格是前無古人,千古絕唱。”

在會見中,胡厥文向毛澤東提問:“大家都是中國人,為什么不可以互相協(xié)商解決問題,非進行武裝斗爭不可呢?”毛澤東不假思索地回答:“共產(chǎn)黨如果沒有軍隊,不進行武裝斗爭,恐怕早已被國民黨殺光了,哪還有什么共產(chǎn)黨呢?”

胡厥文對毛澤東的這一席話茅塞頓開,他深有感觸地說:“這次會見使我終生難忘!”

1944年冬,周恩來和王若飛出面邀請重慶產(chǎn)業(yè)家舉行座談會。胡厥文、劉鴻生、胡子昂等40多人出席了座談會。在會上,周恩來突出宣傳了愛國主義,強調產(chǎn)業(yè)家要為國家多作貢獻。周恩來在重慶期間特意多次到沙坪壩土灣胡厥文家中探望,送去小米和紅棗,稱贊他的愛國主義精神。

1945年10月19日,周恩來在西南實業(yè)協(xié)會的聚餐會上,以《當前經(jīng)濟大勢》為題對200余位工商界人士發(fā)表了演講,明確提出“國家資本、合作資本、私人資本在節(jié)制資本的原則下互相配合”的倡議,重申了共產(chǎn)黨“反對官僚資本、壟斷資本、侵略資本”的態(tài)度,要求“關稅應當保護民族工業(yè)”,“工人和民族工業(yè)均受壓迫,應當互讓,共求發(fā)展”。

周恩來的演講,不僅是對毛澤東講話精神的進一步闡述,還初步描述了新民主主義國家對私營工商業(yè)的基本原則。這次演講因聽眾多、范圍廣,在社會上產(chǎn)生了很大影響。《新華日報》次日作了報道。

胡厥文后來回憶:“我有幸同他(周恩來)幾次懇談,聽他對國內(nèi)形勢的透辟分析,不覺耳目一新。”

發(fā)起創(chuàng)建民建

據(jù)《胡厥文同志生平》記載:“1945年抗戰(zhàn)勝利后,美國貨充斥國內(nèi)市場,而國民黨政府卻下令取消政府同民營工廠的一切合同,使民族工業(yè)陷于絕境。嚴酷的社會現(xiàn)實使胡厥文和其他進步工商界人士認識到,單單辦實業(yè)是不能救國的,民族工業(yè)家必須有自己的政治團體。就在這些日子里,他們在重慶先后接觸到周恩來、董必武、王若飛、鄧穎超和毛澤東等中共領導同志。經(jīng)過多次醞釀,他與黃炎培、章乃器等人發(fā)起成立了民主建國會,團結愛國民族工商業(yè)家及有聯(lián)系的知識界人士,積極投身到民主革命的火熱斗爭中。”

1945年8月21日下午,胡厥文在重慶六廠聯(lián)合辦事處接待到訪的黃炎培和楊衛(wèi)玉,談及勝利后的國家前途,三人一致認為,民族工業(yè)界不能只埋頭搞實業(yè),還必須有一個自己的政黨,取得應有的地位,并商定以遷川工廠聯(lián)合會和中華職業(yè)教育社為基礎,發(fā)起組織一個新的政團。胡厥文還提議,工商界人士大多不關心也不擅長政治活動,要成立自己的政治團體,還“必須聯(lián)合社會上對政治研究有素的高明人士共同參與,才能相得益彰”。他們決議邀請章乃器、施復亮、孫起孟三人參與組織的籌備工作。

于是,黃炎培、胡厥文、章乃器、施復亮、孫起孟等多次在土灣胡厥文家、張家花園菁園黃炎培家、冉家巷9號章乃器家、江家巷1號遷川工廠聯(lián)合會等地商議,歷時118天,醞釀商議24次,134人先后簽名發(fā)起創(chuàng)建民主建國會。

12月16日,民建在西南實業(yè)大廈召開成立大會,93人參加大會。胡厥文與黃炎培和黃墨涵三人被公推為主席團。胡厥文在成立大會上說:“本會之籌設,其最大目的為促成民主。本會非少數(shù)人壟斷之團體,犧牲小我,完成大我,以國家民族為前提,我們是代表全民的。本會絕對與全民一體,本會工作前途之成功即全民之成功,所以前途非常光大”。

成立大會上,胡厥文名列榜首78票被選為理事,賡繼當選常務理事和技術研究組主任。

胡厥文帶領高呼“民主建國萬歲”“世界和平萬歲”。從此,民主建國會宣告誕生,一個新的政黨出現(xiàn)在中國的政治舞臺。

“共產(chǎn)黨主張民主,立黨為公,不謀私利吸引了我。使我這個本來對政治沒有多大興趣的人進入政治舞臺,參與發(fā)起民主建國會。”胡厥文后來說。

投身社會主義建設

1949年6月2日,胡厥文、盛丕華、王志莘、榮毅仁等300名工商界人士,受邀出席上海市人民政府與工商界座談會。胡厥文代表工商界人士表示“上海工商界過去受到不正確宣傳的蒙蔽,對共產(chǎn)黨確實抱有相當疑懼,自從《商報》刊載中共各項工商政策以后,始獲了解,于是一變過去疑懼心理,滿懷希望,必定真誠擁護人民政府,隨時隨地作本位的貢獻。”

1950年6月,朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)。12月,胡厥文、劉鴻生、吳蘊初、榮毅仁、劉靖基等人率領上海工商界15萬人舉行抗美援朝示威大游行。1952年11月,胡厥文擔任赴朝慰問團副總團長兼第四分團團長,赴朝慰問志愿軍。

胡厥文還積極組織工商界同仁學習黨和政府的方針、政策,宣傳《共同綱領》,鼓勵同業(yè)愛國守法、努力發(fā)展生產(chǎn)。他參與上海工商聯(lián)籌備工作。1952年2月,他當選為上海市工商聯(lián)副主任委員,5月被推選為上海機器工業(yè)同業(yè)公會主任委員。

1956年,胡厥文大力推動公私合營。他與幾位工商業(yè)者談心時風趣地講《西游記》孫行者摘掉頭上緊箍兒的傳說故事,開導大家放下思想包袱,堅決“聽毛主席的話,跟共產(chǎn)黨走,走社會主義道路”。

1956年8月,胡厥文參加上海市政協(xié)組織的西北建設事業(yè)參觀團,實地了解第一個五年計劃的成就。歸來后他告訴大家:“這次西北之行,給我莫大的鼓舞,這些新的建設規(guī)模之大、進展之速、技術之精,都十倍、百倍地超過我原來的設想,貧窮與落后已成為過去。回想當時討論第一個五年計劃還是紙上的,而這一次的參觀都見諸事實,展望無窮,異常興奮,共產(chǎn)黨的領導正確,功高千古蓋可見也。”

1979年1月17日,胡厥文與胡子昂、榮毅仁、古耕虞、周叔弢一起被鄧小平請去人民大會堂做客。鄧小平親切對五位老實業(yè)家說:“聽說你們對如何搞好經(jīng)濟建設有很好的意見和建議,中國要開放,要吸引外資,想聽聽你們的開誠布公的看法和意見。”五老紛紛建言。當談到如何把資金和人才用起來時,胡厥文反映了一些技術人員、海外歸國知識分子、工商業(yè)者不敢講話和不能發(fā)揮專長的情況,提出“帽子”應該摘掉。現(xiàn)在工商界還沒有摘“帽子”,有些企業(yè)把工商業(yè)者同地、富、反、壞、新生資產(chǎn)階級不加區(qū)別地相提并論,這些問題不解決,他們心有余悸就難以消除顧慮。鄧小平肯定地說:過若干年為什么帽子不可以摘掉?能干的人就安排當干部,你們比較熟悉情況,可以提出這方面的建議。胡厥文親耳聆聽了鄧小平關于對外開放、發(fā)揮原工商業(yè)者的作用等問題的重要談話,受到很大鼓舞。這次不同尋常的“五老火鍋宴”是“一只火鍋,一臺大戲”,掀開中國改革開放的大幕。

2月7日,胡厥文寫下《關于怎樣調動工商界一切積極因素為社會主義現(xiàn)代化建設服務的意見》。在文中,他闡述:我無比感奮,心潮澎湃,千思萬想,只求如何為加速實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化建設竭盡心力,協(xié)助黨和政府把工商界的一切積極因素最大限度地調動起來,為這個偉大目標服務。這是我對國家應盡的責任,也是我們每一個愛國工商業(yè)者的光榮和幸福。他提出,實行領導干部、職工和工商業(yè)者三結合,把“吃奶的力氣”拿出來,把工商界一切積極因素統(tǒng)統(tǒng)調動起來,所有的“明力”和“潛力”統(tǒng)統(tǒng)發(fā)揮出來的建議。

1989年4月16日,胡厥文走完人生的最后一程,享年94歲。他晚年發(fā)自肺腑地感慨:中國的富國強民之路只有社會主義道路,只有中國共產(chǎn)黨是中國走社會主義道路的領路人。

(作者趙賓系民建中央理論研究委員會委員,本文刊載于《人民政協(xié)報》(2024年08月27日 第 11 版))